仏スパイサスペンス作家ド・ヴィリエ、「常に素材はリトビネンコ事件など現実の事件」

このニュースをシェア

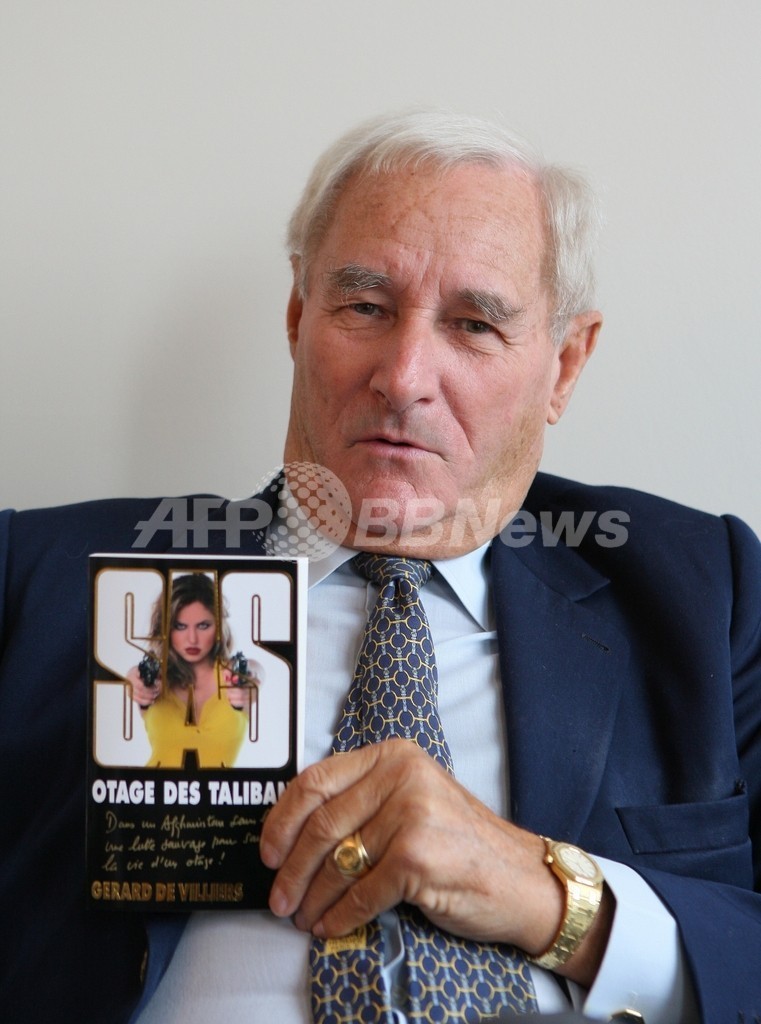

【10月6日 AFP】仏作家ジェラール・ド・ヴィリエ(Gerard de Villiers、78)が自宅でAFPのインタビューに答え、アフガニスタンでタリバン(Taliban)と戦う西欧諸国について、「可能なうちにアフガニスタンを撤退すべきだ」と語った。

ド・ヴィリエによると、タリバンは「完ぺきなシステム」を作り上げているという。欧米の治安部隊は戦闘機を送り込むと、必ず市民の犠牲者が出ることになるが、タリバンはそれを利用して親を亡くした子どもたちを自爆犯として育てるからだ。

また、英国軍には非常に同情しているという。「彼らは最悪の状況で戦い大きな危険を冒しているが、行き詰まっている。外部の人間では、アフガニスタンをコントロールできないのだ」と、北大西洋条約機構(NATO)主導の国際治安支援部隊(ISAF)のジレンマを的確に述べている。

ド・ヴィリエの最新作『Hostage of the Taliban』は、CIAのオーストリア人雇われ工作員プリンス・マルコ(Malko Linge)が活躍するスパイ・サスペンス・シリーズの1つで、いつものように窮地に陥ったCIAを救うためにマルコが登場する。本作もこれまで同様、専門家の情報を軸に構成されている。5月に陸路で入国したアフガニスタンで現地取材し、フランスの情報機関内部からの情報も利用した。

「アメリカ人は『自分たちがアメリカ人だ』という大きな問題を、一生抱えている。アフガニスタンで、わたしはタリバンのメンバーと接触することができたが、わたしがアメリカ人だったら不可能だったろう。アメリカ人は、ときどき自分たちの問題を外部に任せることが必要だね。だから、マルコがやっていることも、あり得ないことではないんだ」と、ド・ヴィリエは話す。

ド・ヴィリエは外国特派員としてのキャリアを経て1965年に作家となった。以後、年間4冊のペースで「S.A.S. プリンス・マルコ・シリーズ」を書き上げており、今回発売された新著は171冊目。同シリーズは、フランスだけでなく、ドイツ、ロシア、トルコ、日本でも人気を博している。これまでの売上げは合計1億5000万冊、フランス国内だけで年間100万冊を売り上げているという。

だが、批評家からの称賛は得られていない。仏文学界において、右派の思想を持つド・ヴィリエは、歓迎されないのだ。彼の書籍を並べたがらない書店も多い。空港や駅が主な販売所になっている。

「プリンス・マルコ・シリーズ」は、いわゆる芸術作ではない。話の筋は型にはまっており、登場人物には深みがなく、性描写がある。しかしスタイルや想像力で欠けている部分を、地政学的な信ぴょう性で補っている。シリーズひとつひとつが現実の危機を題材にしているが、ド・ヴィリエの敵対者でさえも、その情報収集能力の素晴らしさを否定しない。

2007年は、ロシア連邦保安局(FSB)の元幹部アレクサンドル・リトビネンコ(Alexander Litvinenko)氏のロンドンにおける毒殺事件を扱った『Polonium』、続いて北朝鮮の金正日(キム・ジョンイル、Kim Jong-Il)総書記の資金洗浄をテーマにした『The Defector of Pyongyang』を書き上げた。

ロンドンで『Polonium』の取材を行ったド・ヴィリエは、リトビネンコ氏の毒殺にはロシア連邦保安局が関与していることを確信したという。「このことは報道されていないが、実は英情報局保安部(MI5)はポロニウムを英国に持ち込んだ人間を特定している。その人物はアンドレイ・ルゴボイ(Andrei Lugovoi、第1容疑者)容疑者ではなかった。ラトビアのパスポートで英国に入国し、別のパスポートで滞在し、スロバキアのパスポートで出国していたんだ。合計25人がこの事件に関与していた。これほど大規模な作戦は、大規模な情報機関でなければ実行できないはずだ」

次回作のコソボに焦点をあてたものになるという。ド・ヴィリエは新しい作品に取りかかる前に関連する国を訪れ、軍隊や情報機関などのネットワークから情報を得るが、コソボの場合も新任のコソボ国際治安部隊(KFOR)のフランス人司令官、Xavier Bout de Marnhac氏の客としてしばらく滞在した。

ド・ヴィリエは自らを英推理作家ジョン・ル・カレ(John Le Carre)と米推理作家ロバート・ラドラム(Robert Ludlum)を合わせたような作家だと表現しているが、フランス人であるがゆえに英語圏では成功できなかったことを残念に思っているという。「私はフランス人であるという“のろい”に耐えている。フランス語圏と英語圏の間には鉄の壁があるんだ。皆、外国語の本はあまり読まないからね」(c)AFP/Hugh Schofield

ド・ヴィリエによると、タリバンは「完ぺきなシステム」を作り上げているという。欧米の治安部隊は戦闘機を送り込むと、必ず市民の犠牲者が出ることになるが、タリバンはそれを利用して親を亡くした子どもたちを自爆犯として育てるからだ。

また、英国軍には非常に同情しているという。「彼らは最悪の状況で戦い大きな危険を冒しているが、行き詰まっている。外部の人間では、アフガニスタンをコントロールできないのだ」と、北大西洋条約機構(NATO)主導の国際治安支援部隊(ISAF)のジレンマを的確に述べている。

ド・ヴィリエの最新作『Hostage of the Taliban』は、CIAのオーストリア人雇われ工作員プリンス・マルコ(Malko Linge)が活躍するスパイ・サスペンス・シリーズの1つで、いつものように窮地に陥ったCIAを救うためにマルコが登場する。本作もこれまで同様、専門家の情報を軸に構成されている。5月に陸路で入国したアフガニスタンで現地取材し、フランスの情報機関内部からの情報も利用した。

「アメリカ人は『自分たちがアメリカ人だ』という大きな問題を、一生抱えている。アフガニスタンで、わたしはタリバンのメンバーと接触することができたが、わたしがアメリカ人だったら不可能だったろう。アメリカ人は、ときどき自分たちの問題を外部に任せることが必要だね。だから、マルコがやっていることも、あり得ないことではないんだ」と、ド・ヴィリエは話す。

ド・ヴィリエは外国特派員としてのキャリアを経て1965年に作家となった。以後、年間4冊のペースで「S.A.S. プリンス・マルコ・シリーズ」を書き上げており、今回発売された新著は171冊目。同シリーズは、フランスだけでなく、ドイツ、ロシア、トルコ、日本でも人気を博している。これまでの売上げは合計1億5000万冊、フランス国内だけで年間100万冊を売り上げているという。

だが、批評家からの称賛は得られていない。仏文学界において、右派の思想を持つド・ヴィリエは、歓迎されないのだ。彼の書籍を並べたがらない書店も多い。空港や駅が主な販売所になっている。

「プリンス・マルコ・シリーズ」は、いわゆる芸術作ではない。話の筋は型にはまっており、登場人物には深みがなく、性描写がある。しかしスタイルや想像力で欠けている部分を、地政学的な信ぴょう性で補っている。シリーズひとつひとつが現実の危機を題材にしているが、ド・ヴィリエの敵対者でさえも、その情報収集能力の素晴らしさを否定しない。

2007年は、ロシア連邦保安局(FSB)の元幹部アレクサンドル・リトビネンコ(Alexander Litvinenko)氏のロンドンにおける毒殺事件を扱った『Polonium』、続いて北朝鮮の金正日(キム・ジョンイル、Kim Jong-Il)総書記の資金洗浄をテーマにした『The Defector of Pyongyang』を書き上げた。

ロンドンで『Polonium』の取材を行ったド・ヴィリエは、リトビネンコ氏の毒殺にはロシア連邦保安局が関与していることを確信したという。「このことは報道されていないが、実は英情報局保安部(MI5)はポロニウムを英国に持ち込んだ人間を特定している。その人物はアンドレイ・ルゴボイ(Andrei Lugovoi、第1容疑者)容疑者ではなかった。ラトビアのパスポートで英国に入国し、別のパスポートで滞在し、スロバキアのパスポートで出国していたんだ。合計25人がこの事件に関与していた。これほど大規模な作戦は、大規模な情報機関でなければ実行できないはずだ」

次回作のコソボに焦点をあてたものになるという。ド・ヴィリエは新しい作品に取りかかる前に関連する国を訪れ、軍隊や情報機関などのネットワークから情報を得るが、コソボの場合も新任のコソボ国際治安部隊(KFOR)のフランス人司令官、Xavier Bout de Marnhac氏の客としてしばらく滞在した。

ド・ヴィリエは自らを英推理作家ジョン・ル・カレ(John Le Carre)と米推理作家ロバート・ラドラム(Robert Ludlum)を合わせたような作家だと表現しているが、フランス人であるがゆえに英語圏では成功できなかったことを残念に思っているという。「私はフランス人であるという“のろい”に耐えている。フランス語圏と英語圏の間には鉄の壁があるんだ。皆、外国語の本はあまり読まないからね」(c)AFP/Hugh Schofield