太陽系外で「発見」の地球型惑星2個、実は存在せず

このニュースをシェア

【7月4日 AFP】太陽系から遠く離れた場所で「発見」され、生命を育んでいる可能性があるとも考えられていた2個の地球型惑星が、実際には存在せず、恒星の黒点による影響を惑星と取り違えたものだとの研究論文が3日、米科学誌サイエンス(Science)に発表された。

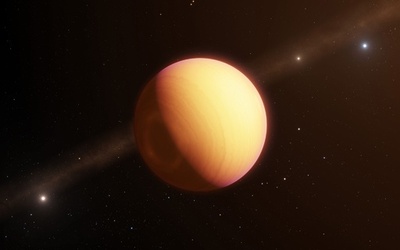

議論を呼んでいる2個の惑星は、太陽系から約22光年の距離にある低温の赤色矮星「グリーゼ581(Gliese 581)」の周りを公転しているとみられていた「グリーゼd(Gliese d)」と「グリーゼg(Gliese g)」で、これらはかつて、中心星から近すぎず遠すぎず、液体の水と生命が存在できる可能性がある「ゴルディロックス・ゾーン(生命居住可能領域)」内に存在するとされていた。

このような地球型惑星はこれまでに数多く発見されており、宇宙には数百億個存在する可能性があるともされている。

これら2惑星は、遠すぎて裸眼や望遠鏡では観測できず、発見には「ドップラー視線速度法」と呼ばれる手法が用いられた。この手法では、望遠鏡で恒星の光を捉えて、その波長を解析する。周りを公転している惑星の重力で恒星が引っ張られることによる「ゆらぎ」を検出することで、惑星の質量を明らかにできる。

だが、米ペンシルベニア州立大学(Pennsylvania State University)の天文学者チームによると、グリーゼgとdの正体は惑星ではなく、恒星自体が発した混合信号だという。

論文の共同執筆者の一人で、同大天文学・天体物理学部のスブラト・マハデバン(Suvrath Mahadevan)助教は、AFPの取材に「これまで話題にされてきたこれら2個のゴルディロックス惑星は、われわれの研究に基づくと、残念ながら実在するものではない」と語った。「これまで惑星の信号と考えられていたものは、実際には恒星の活動に起因するものだった」

つまり、天文学者らが当時観測していた信号は、磁場や黒点の干渉を受けていたかもしれないということだ。「太陽の黒点のような激しい恒星磁場の活動により、惑星dとgの疑似信号が生成された」と論文は説明している。