「恒星の死」超新星爆発の瞬間を初めて観測

このニュースをシェア

【5月22日 AFP】寿命を迎えた星が爆発し超新星となる初期の様子を天文学者らの研究チームが初めて目撃したと、21日の英科学誌『ネイチャー(Nature)』で発表した。超新星爆発と呼ばれるこの現象は、宇宙で発生する現象の中でも最も強大なものの1つ。

超新星爆発では、飛び散った物質がガスやチリと衝突し、高エネルギーの光を発するが、これまでこの現象が確認できるのは、爆発発生から数日から数週間後だった。

だが、2008年1月、「一生に一度」のチャンスに恵まれた天文学者チームが、ついに超新星が生まれる瞬間をとらえることに成功した。

研究チームの米プリンストン大学(Princeton University)のアリシア・ソダバーグ(Alicia Soderberg)氏が、2週間前に起きた超新星爆発を観測するため、米航空宇宙局(NASA)を通じて観測衛星スウィフト(Swift)のエックス線望遠鏡を地球から9000万光年離れたNGC2770の方角に向けたところ、幸運にも望遠鏡は付近で爆発の瞬間を迎えようとしていた別の超新星をとらえたのだ。スウィフトは直ちに放出されるエックス線の記録を開始した。

530秒間にわたって超新星爆発の動きを記録した貴重なデータは、「超新星爆発の前にはエックス線の放出が起こる」という40年近く前の仮説を裏付けるものとなった。この説では、生まれたばかりの中性子星は一度収縮した後に膨張。その際、放出される衝撃波で周りを覆うガス層を吹き飛ばし、加熱されたガス層がエックス線を放出する。そして、その衝撃で星は粉々に砕け散るというものだ。

「今回の結果には驚いた。恒星の死について残された謎の一部を解明するものだ」と、研究チームの米カリフォルニア大学バークレー校( University of California at Berkeley)のジョシュア・ブルーム(Joshua Bloom)氏は話す。

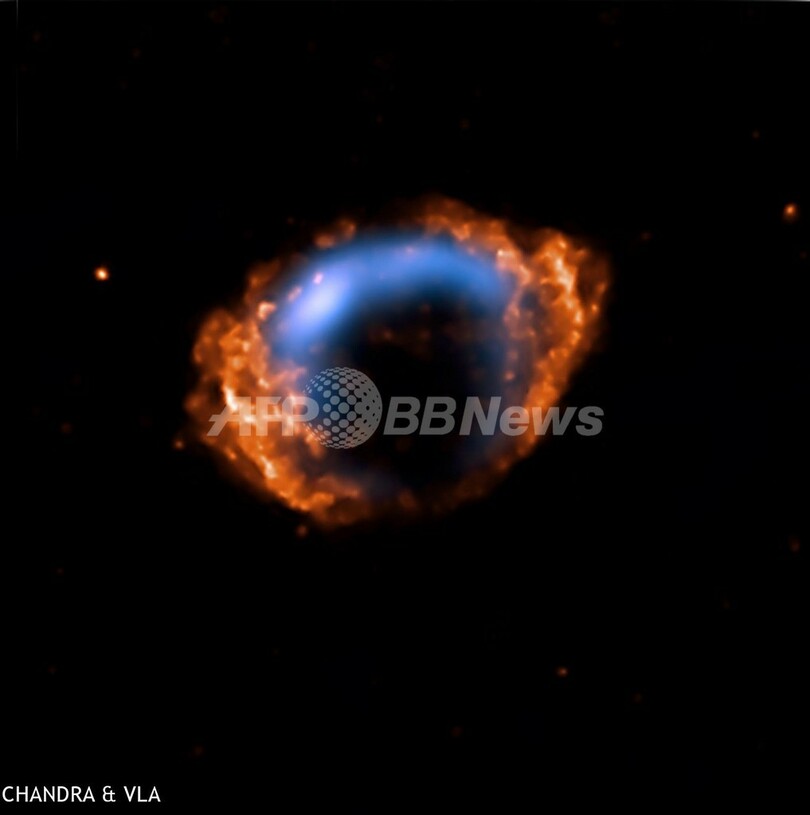

その後も、地上からは高性能望遠鏡6台、宇宙ではNASAのチャンドラX線観測衛星(Chandra X-ray Observator)とハッブル宇宙望遠鏡(Hubble Space Telescope)が、109日間にわたって超新星の観測を行った。

超新星はSN 2008Dと命名された。(c)AFP/Richard Ingham

超新星爆発では、飛び散った物質がガスやチリと衝突し、高エネルギーの光を発するが、これまでこの現象が確認できるのは、爆発発生から数日から数週間後だった。

だが、2008年1月、「一生に一度」のチャンスに恵まれた天文学者チームが、ついに超新星が生まれる瞬間をとらえることに成功した。

研究チームの米プリンストン大学(Princeton University)のアリシア・ソダバーグ(Alicia Soderberg)氏が、2週間前に起きた超新星爆発を観測するため、米航空宇宙局(NASA)を通じて観測衛星スウィフト(Swift)のエックス線望遠鏡を地球から9000万光年離れたNGC2770の方角に向けたところ、幸運にも望遠鏡は付近で爆発の瞬間を迎えようとしていた別の超新星をとらえたのだ。スウィフトは直ちに放出されるエックス線の記録を開始した。

530秒間にわたって超新星爆発の動きを記録した貴重なデータは、「超新星爆発の前にはエックス線の放出が起こる」という40年近く前の仮説を裏付けるものとなった。この説では、生まれたばかりの中性子星は一度収縮した後に膨張。その際、放出される衝撃波で周りを覆うガス層を吹き飛ばし、加熱されたガス層がエックス線を放出する。そして、その衝撃で星は粉々に砕け散るというものだ。

「今回の結果には驚いた。恒星の死について残された謎の一部を解明するものだ」と、研究チームの米カリフォルニア大学バークレー校( University of California at Berkeley)のジョシュア・ブルーム(Joshua Bloom)氏は話す。

その後も、地上からは高性能望遠鏡6台、宇宙ではNASAのチャンドラX線観測衛星(Chandra X-ray Observator)とハッブル宇宙望遠鏡(Hubble Space Telescope)が、109日間にわたって超新星の観測を行った。

超新星はSN 2008Dと命名された。(c)AFP/Richard Ingham