【写真特集】夏の大三角がいざなう 天の川銀河の星雲・星団

このニュースをシェア

【8月7日 AFPBB News】晴れた夏の夜、頭上を見上げると、ひときわ明るい星が三つ見つかる。三つの星を線で結ぶと、大きな二等辺三角形ができる。「夏の大三角(Summer Triangle)」だ。

三つの星は、こと座にある1等星ベガ(Vega)、わし座の1等星アルタイル(Altair)、白鳥座の1等星デネブ(Deneb)。

夏の大三角は正式な星座ではなく、特徴ある星の並び「星群(アステリズム)」として知られる。オリオン座の三つ星や北斗七星などと同じだ。ベガとアルタイルは、七夕伝説の織姫(おりひめ)と彦星(ひこぼし)としても知られている。

一方、特定の形を成す星の集まりに名前を付けた星座は現在、国際天文学連合(IAU)が全天で88個を正式に定義している。88星座に対応させてIAUが境界を定め、全天を88に分割した領域は、天球上で天体の位置を特定する際に用いられる。

夏の大三角は、夜空で星座を見つける際の目印になる。

夏の大三角を起点に南の地平線近くに目を移すと、赤く輝く明るい星がある。さそり座の1等星アンタレス(Antares)だ。大質量星が年老いて膨張した赤色超巨星で、やがて超新星爆発を起こすと考えられている。

夏の大三角とさそり座の間には、へびつかい座とへび座、たて座、いて座がある。街明かりのない暗い夜空では、夏の大三角を通り、さそり座の方向に延びる、白い天の川が見える。

天の川は、太陽系が属する「天の川銀河(銀河系、Milky Way)」の円盤部分の星の集まり。地球は太陽の周りを公転しているため、地上からの天の川の見え方は季節によって変わる。北半球では夏、地球が星の密集した銀河中心方向を向くため、特に濃く見える。

天の川銀河の中心は、いて座の方向にある。2022年5月12日、銀河中心にある超大質量ブラックホール「いて座Aスター(Sagittarius A*)」の姿を初めて捉えた画像が公開された。

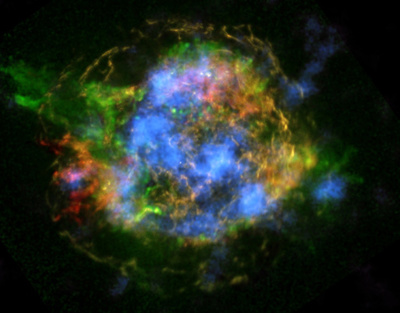

この領域には、互いの重力で集まった星の集団「星団」や、ガスや塵(ちり、固体微粒子)からなる星間物質が高密度で集まった「星雲」などの天体も、特に数多く分布している。

さそり座にある散開星団「M6」「M7」や球状星団「M4」、いて座にある散光星雲「M8(干潟星雲、Lagoon Nebula)」や「M17(オメガ星雲、Omega Nebula)」などは、双眼鏡を使って観測を楽しむことができる。(c)AFPBB News