屋台料理発祥の地、古代ローマの食生活に焦点 企画展

このニュースをシェア

■食のグローバリゼーション

カギとなったのは、ローマ帝国が支配下に置いたエジプトを穀倉地帯とし、一年を通じて割安なコストで小麦を入手できる形にしたことだ。皇帝は「毎日食べるパンの唯一の供給者」、つまりは食糧供給面での責任を一手に担い、17歳以上の一般市民2万人を対象に、毎月35キロの小麦を無償で支給した。

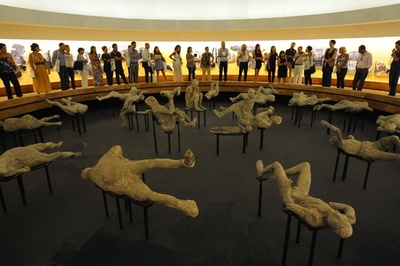

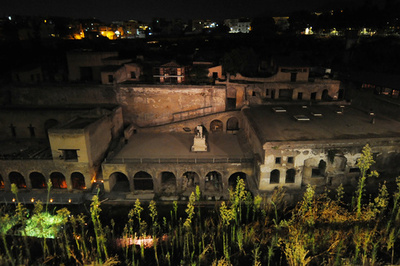

今回のアラ・パキスでの企画展では、古代ローマの町ヘルクラネウム(Herculaneum)の遺跡で、炭化した状態で発見された当時の食料品も展示されており、干からびたイチジクなどを見ることができる。ヘルクラネウムは西暦79年のベズビオ火山(Mount Vesuvius)噴火の影響で、ポンペイ(Pompeii)とともに失われた。

近年、注目を集めた「地中海式ダイエット」のルーツもここに見いだすことができる。ソラマメやエンドウマメ、レンズ豆、タマネギを煮込み、松の実やナツメ、アーモンドを加えた当時の料理では、料理の風味を増す調味料にクミンやコリアンダー、ゴマ、ミントの種が使用されていたという。

また、酒類はガリア(Gaul)やキプロス、食用油はアンダルシア(Andalusia)、蜂蜜はギリシャ、古代ローマで広く使われていた魚醤「ガルム」はポルトガルから、それぞれ輸入されていた。ここからは、今日のスーパーマーケットに見られる食材のグローバル化が、古代ローマ時代に既に始まっていたことが理解できる。(c)AFP/Laure BRUMONT