【写真特集】木星の四大衛星「ガリレオ衛星」

このニュースをシェア

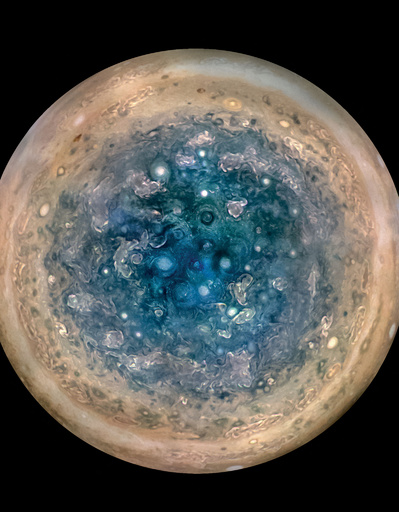

【11月8日 AFPBB News】質量が地球の約300倍で直径が約12倍、太陽系最大の巨大ガス惑星である木星は、100近くの衛星が周回する。

中でも最大級の4つの衛星イオ(Io)、エウロパ(Europa)、ガニメデ(Ganymede)、カリスト(Callisto)は、1610年にこの4大衛星を発見したイタリアの天文学者ガリレオ・ガリレイ(Galileo Galilei)にちなみ「ガリレオ衛星」と呼ばれている。

1972年以降、パイオニア10号(Pioneer 10)・11号(Pioneer 11)、ボイジャー1号(Yoyager 1)・2号(Yoyager 2)、ガリレオ(Galileo)、カッシーニ(ホイヘンス、Cassini-Huygens)、ニューホライズンズ(New Horizons)、ジュノー(Juno)など多数の無人機が、木星とその衛星を探査しており、宇宙望遠鏡による直接観測も実施されている。

■イオ

ガリレオ衛星の中で最も木星に近く、岩石質。地球の月よりやや大きい。大きなな特徴は火山で、地球以外で火山活動がみられる太陽系で唯一の天体。非常に薄い大気の主成分は二酸化硫黄(SO2)で、表面にはケイ酸塩溶岩の湖やSO2の「雪原」がある。

■エウロパ

ガリレオ衛星の中で2番目に木星に近く、地球の月よりやや小さい。表面はほぼ固体の水氷で覆われ、氷の割れ目が縦横に走る氷衛星で、クレーターがほとんどない。非常に希薄な酸素を含む大気がある。氷殻の下に広大な塩水の海(地下海)があり、地球と同様に岩石のマントルと鉄の核を持つと考えられている。豊富な水と熱源、化学物質によって、エウロパの地下海には生命を育む環境が存在する可能性が高い。太陽系内で最も有望な場所の一つだ。

■ガニメデ

衛星としては太陽系最大で、惑星の水星よりも大きいが、質量は水星の約半分。内部的に発生する磁場があることが知られる唯一の衛星で、極の周囲でオーロラが観測される。氷と岩石の混合物でできた固体の表面と、希薄な酸素の大気を持つ。金属鉄の核を持つ衛星内部には液体の海がある可能性がある。

■カリスト

ガリレオ衛星の中で最も外側の軌道にあり、ガニメデに次いで2番目に大きい。氷と岩石の混合物でできた表面は、多数の衝突クレーターで覆われている。薄い二酸化炭素(CO2)の外気圏がある。地下深くに塩水の海が存在し、生命に適した環境が形成されている可能性がある。

■地球外生命探査の可能性

エウロパ、ガニメデ、カリストなどの衛星は、巨大ガス惑星との潮汐加熱によって内部に液体水の海を形成していると考えられている。これら水と熱エネルギーから、生命の存在に適した環境が存在する可能性が指摘されている。

この可能性を探求するため、2023年4月に打ち上げられた欧州宇宙機関(ESA)の探査機「JUICE」や、2024年打ち上げ予定の米航空宇宙局(NASA)の探査機「エウロパ・クリッパー(Europa Clipper)」など、木星の氷衛星を対象とした大規模な探査計画が進められている。(c)AFPBB News