【写真特集】オリオン座

このニュースをシェア

【1月31日 AFPBB News】冬の夜空を見上げると、街明かりの中でも目を引く三つの星がある。ほぼ一直線に等間隔で並ぶ、オリオン(Orion)座の「三つ星」だ。オリオン座は都会の中でも見つけやすい星座の一つで、一等星が二つ、二等星も五つ含まれている。

ギリシャ神話の狩りの名手「オリオン」をかたどった星座で、三つ星は腰のベルト(Orion's Belt)。それを囲むように上下に位置する二つの明るい星がそれぞれ狩人の肩と足に当たる。

三つ星を挟んで対角にあるのが二つの一等星、ベテルギウス(Betelgeuse、オリオンの肩)とリゲル(Rigel、オリオンの膝)だ。二つを見比べると、ベテルギウスは赤く、リゲルは青白く、色合いが異なることが分かる。星の色は表面温度の違いによるもので、その星が進化のどの段階にあるかを示している。

■ベテルギウス

地球からの距離が約550光年と比較的近い「赤色超巨星」で、質量は太陽の約20倍、直径は約1000倍もある。

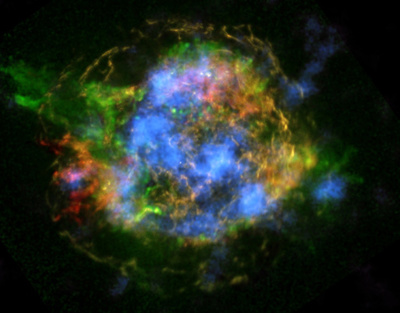

恒星も時間とともに変化する。誕生して成長し、成熟して年老いるという人間のようなライフサイクルがある。恒星は質量が大きいほど、このサイクルが速い。約1000万年前に形成されたベテルギウスは現在、生涯の最終段階にあるとされる。最後は超新星爆発を起こし、死を迎える。

ベテルギウスは明るさが周期的に変化する変光星だが、2019年後半から異例の減光が続いた。爆発の前兆かと話題になったが、最近は明るさが戻ってきている。超新星爆発を起こしても地球に大きな影響はないとされるが、日中でも爆発の光は見えると考えられている。

■リゲル

地球から約860光年の距離にある青色超巨星。約800万年前に誕生した大質量星だが、ベテルギウスより表面温度がはるかに高いため、赤色でなく青白色に輝いている。最終的には赤色超巨星となり、超新星爆発を起こすと考えられている。

■オリオンのベルト(三つ星)

三つ星は右から「ミンタカ(Mintaka)」「アルニラム(Alnilam)」「アルニタク(Alnitak)」と呼ばれ、地球からの距離はそれぞれ約690光年、2000光年、740光年。ミンタカは、ほぼ天の赤道上にあり、真東から昇り真西に沈むことで知られる。