【写真特集】超新星──恒星の巨大爆発の光

このニュースをシェア

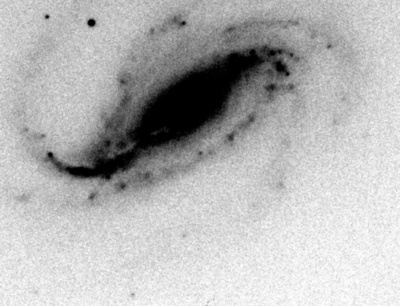

【7月19日 AFPBB News】恒星には人間と同様に誕生と死がある。星の寿命は数百万~数百億年で、質量の大きな星は寿命が尽きる際に大爆発を起こす。新たに星が出現したかのように見えるので「超新星」と呼ばれる。

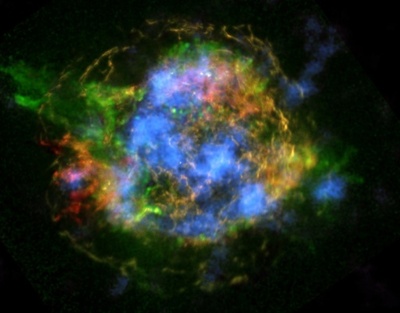

爆発の後に残る星の死骸が秒速数千キロで膨張を続ける超高温のガス球で、これが「超新星残骸」と呼ばれる天体だ。

星は水素がヘリウムに変わる核融合反応で輝いている。星が年老いて中心部で核融合燃料の水素が尽きると、大きく膨張して赤く光る赤色巨星となる。この段階では星内部でヘリウムから炭素、酸素をつくる別の核融合反応が進行する。質量が太陽の数倍以上の大質量星では、さらに核融合反応が進んで鉄までの重元素がつくられる。

大質量星の他、質量が太陽の数倍以下の比較的軽い星の「燃えかす」である白色矮星(わいせい)が引き起こす超新星爆発もある。

超新星爆発によって、星内部でつくられた元素が宇宙空間にまき散らされると同時に、爆発の高温高圧下で鉄以上の重い元素が合成される。これらの元素は長い時間を経て再び集まり、新たな恒星や惑星、その上で生まれる命を形成する。地球上にあるほぼ全ての物質も超新星爆発に由来すると考えられ、人間の「材料」になっている。(c)AFPBB News