世界の生産能力構造は市場競争と国際分業の結果だ

このニュースをシェア

【5⽉16⽇ Peopleʼs Daily】市場経済とは法則に導かれる現象であり、科学的かつ理性的に理解せねばならない。

世界の生産能力構造は経済のグローバル化の結果だ。比較優位に依拠する国際的な産業分業が形成され、貿易を通じて各国が利益を共有することが自由貿易の内在論理だ。米国半導体工業会(SIA)によると、2022年に米国に本社を置くチップ企業の売上高は2750億ドル(約42兆8000億円)で世界の48%を占めた。1805億ドル(約28兆1000億円)の市場規模だった中国で米国企業のシェアは53.4%だった。トヨタ自動車(Toyota Motor)の2023年度の世界における販売台数は1030万9500台で、うち877万9600台が海外で販売された。生産能力が1国の国内市場の需要を上回る状況は生産能力の過剰ではなく、国際分業という自然現象であり、市場メカニズムが機能していることの表れだ。

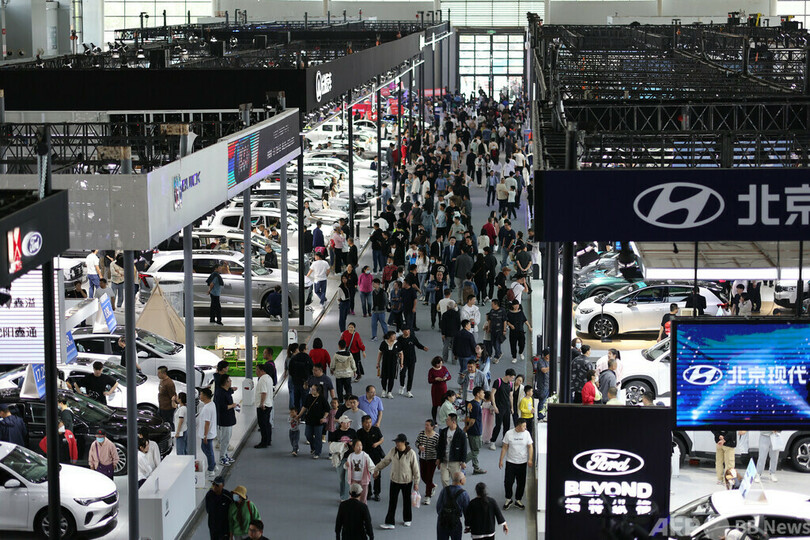

世界の生産能力構造は価値法則が作動した結果だ。市場競争では生産性が高ければより大きな利益を得ることができ、生産性が低ければ淘汰(とうた)される。中国からの輸出が急増している電気自動車(EV)などでも、全世界での需要の推移を見れば、生産能力はむしろ不足している。どの産業の生産能力が過剰であるかは、市場の判断に任せるべきだ。「過剰」という名目で競争を排除すれば独占や非効率、停滞を招き、いかなる国の長期発展にも害をもたらす。

世界の生産能力構造は経済法則と科学技術の結果だ。科学技術の進歩が速い地域では生産能力の更新が速くなる。中国の新エネルギー車は電池やモーターなどの駆動システム全体の革新によって台頭した。2023年にはテスラ(Tesla)の世界の出荷台数の5割以上が上海の工場で生産された。ドイツ自動車工業会(VDA)のヒルデガルド・ミュラー(Hildegard Muller)会長は、「中国のEVの発展および中国市場の活力は世界の自動車産業の発展にとって有益です」と述べた。中国では無数の新興産業と企業が絶えず出現し、科学技術革新によって「旧」を退けている。これは中国経済の活力と創造力の反映であり、過剰投資や過剰生産能力の表れではない。

市場駆動型の世界の生産能力構造の調整は波乱の中でも前進し続けるはずだ。一部の国は政治目的により経済分野の「切り離し」「囲い込み」「友好国への発注」「生産能力の備蓄」などを実施して、国際的な重複建設や世界的な生産能力の過剰を引き起こしている。このことは世界規模で生産コストを押し上げ、経済効率を低下させ、世界の企業と消費者に損失を与える。必要なことは開放的で公平な市場で公明正大に競争し、協力の機会を模索し、共に進歩することだ。保護貿易主義とナショナリズムに基づく「生産能力過剰」の非難を浴びせることではない。

開放は進歩をもたらし、閉鎖は立ち遅れを招く。これは中国が過去2世紀の歴史から導き出した重要な経験だ。この真実は21世紀において、改めて検証もされるはずだ。(c)Peopleʼs Daily/AFPBB News