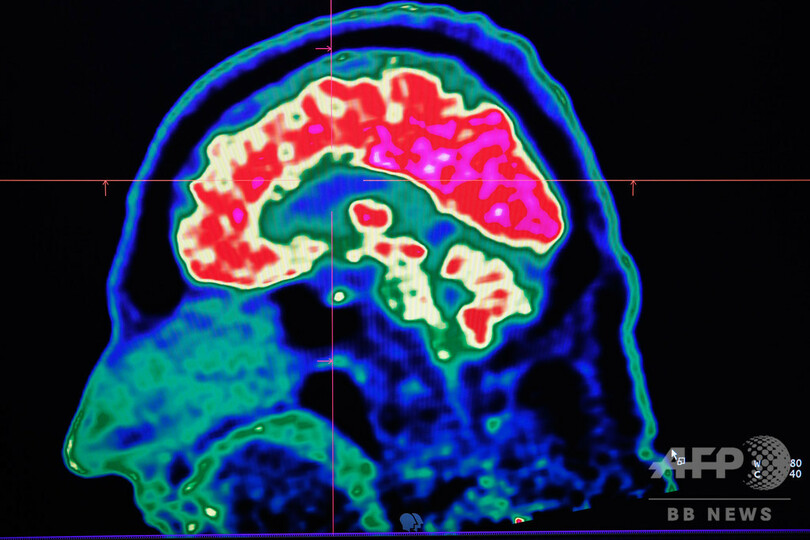

「痛み信号」を脳内で増減、仕組み解明 研究

このニュースをシェア

【10月17日 AFP】痛みの信号の増減に関係する脳の回路に注目した最新の研究論文が15日、米科学誌セルリポーツ(Cell Reports)に発表された。痛みを感じる感覚(痛覚)は生存に不可欠だが、痛みは増幅されたり抑制されたりする。例えば、戦場で負傷した兵士が後で振り返ると、その時は何も感じていなかったということはよくある。研究ではこの脳のメカニズムについて、家庭用エアコンが部屋の温度を調節する仕組みになぞらえて説明している。

論文の主執筆者で、米国立補完統合衛生センター(NCCIH)の科学者ヤリマール・カッラスキーヨ(Yarimar Carrasquillo)氏はAFPの取材に対し、へんとう体中心核と呼ばれる脳の一部がこのメカニズムをつかさどっていると説明した。研究によると、へんとう体中心核は二重の役割を担っているとみられる。

カッラスキーヨ氏ら研究チームはマウスを用いた実験により、痛みを増幅するのは、へんとう体中心核で「タンパク質キナーゼCデルタ」を発現する神経細胞内の活動であることを明らかにした。一方、「ソマトスタチン」を発現する神経細胞群は、痛みを伝えるために必要な神経の一連の活動を抑制することも分かった。

へんとう体中心核が、全面的に痛みをつかさどるわけではない。へんとう体中心核をすべて除去しても、命を守るための痛みは損なわれないとカッラスキーヨ氏は指摘した。

へんとう体中心核はじっと何かが起こるのを待っていて、痛みを増幅するストレスや不安に反応したり、注意をそらして痛みを軽減することに集中せざるを得なくなったりしているようにみえるという。

痛みは、例えば虫垂炎や心臓発作に見舞われた人にとっては、助けを求める警告として極めて重要な役割を果たしている。一方、先天性無痛症の人は外傷の重症度に気付かず、早死にする危険性が高くなることが多い。

だが、すべての痛みが役に立っているわけではない。2012年の調査によれば、米国の成人の約11%が日常的に痛みを抱えており、激痛がある人は全体の17%以上に上る。これは、オピオイドなどの強力な鎮痛薬への依存や、偽造医薬品や不法薬物などを用いた自己治療につながることも多い。こうした薬物には致死性のフェンタニルが混入されているものが増えている。

痛みの調節をつかさどる脳メカニズムの理解を深めることで、「悪い」痛みや無用な痛みだけをターゲットにする治療法の発見につながることを、研究チームは期待している。

「痛みが体の異常を知らせ、異常が治ったらその痛みは消えるというのが痛みに対する健全な反応だ」とカッラスキーヨ氏は述べた。

「慢性の痛みはそのような反応が起こらず、システムが立ち往生してしまった状態だ。システムを滞らせる仕組みを特定できれば、それを変えることもできる」 (c)AFP