【記者コラム】この「結末」を誰が予想した……崩壊した国シリア

このニュースをシェア

【5月9日 AFP】こんな結末が訪れると、誰が予想しただろう。拘束され、砂漠に並んで座らされているイスラム過激派の戦闘員とされる数百人を見ながら、私は思った。すべては8年前、シリア政権に対する単なる抗議デモから始まった。当時は誰もイスラム過激派について話題にすることなどなかった。

そして今、ある一つの国が崩壊した。

死者37万人以上。家を追われた人は、人口の半数以上に当たる1300万人近くに上る。平和的な民衆蜂起をのみ込んだ暴力の渦から生まれたイスラム過激派組織「イスラム国(IS)」は、台頭し、そして衰退した。

彼らはシリアからイラクを広範囲にわたって掌握し、「カリフ制国家」を宣言し、短期間のうちに世界中から多くの戦闘員を集めて一帯を席巻した。全盛期には、英国と同じくらいの広さと数百万の人々を支配下に置いた。

今、その残党が砂漠に並んで座らされている。その横のキャンプには、全身黒ずくめの妻や子どもたち、そして彼らの最後の拠点となったシリア東部の村、バグズ(Baghouz)で保護された民間人らが身を寄せている。

この「結末」を取材しながら、私の心には数々の思いがよぎった。シリアの民衆蜂起を取材するようになったのは、それが始まってから1年後だ。だから私はこの出来事に、ほぼ最初から立ち会ってきたことになる。

数々の記憶、感情、そして悲惨さを目の当たりにした。そして非常に多くのことを学んだ。

私が最初に取材したのは、2012年2月。シリア北西部イドリブ(Idlib)県の県都イドリブ市で起きた民衆蜂起だった。紛争地域の取材はこれが初めてだった。その1年前に首都ダマスカスで始まった平和的な抗議デモは、治安部隊によって容赦なく鎮圧され、結果的に反体制派組織「自由シリア軍(FSA)」の創設につながった。シリア全域で反体制派がゲリラ攻撃を行い、政権軍は至る所で彼らに降伏した。私がイドリブに到着したころには、同県の一部と同市の大半は、反体制派が掌握していた。政権軍の狙撃兵らが時々市内を攻撃したが、大規模な軍事作戦はなかった。

抗議デモの始まりは、他の多くのデモと変わらなかった。人々が街の中心部に集まり、民主化運動「アラブの春(Arab Spring)」による革命が起きたエジプトやリビアの大きな旗が掲げられていた。民衆はスローガンを叫んでいた。

その時突然、パチンパチンパチンと狙撃音が聞こえた。人々は右往左往し、砲撃が始まると一目散に逃げ去った。

こうした出来事に立ち会ったのは、その時が初めてだった。平和的な抗議デモが一瞬にして攻撃された。とても怖かった。皆があちこちで走り回っていた。私も一緒に走った。どこに行けばいいのか分からなかったので、ただ後をついて行った。砲弾はまさに雨のように降ってきた。私は市民数人と一緒に避難した。

目の前では10代の若者が倒れていた。誰かが、彼は15歳だと教えてくれた。どうしてこんなことが起こるのか、と心の中で思った。どうして自国民を攻撃などできるのか。砲撃は激しく、辺りに濃い煙が漂っていた。まるで黒い毛布で街が覆われたようだった。

それから数か月間、私はシリアに何度も出入りした。反体制派の戦闘員たちを怖いと感じたことは一度もない。彼らはジャーナリストたちに非常に親切だった。そのころ出会った彼らは大半が世俗的だった。「われわれは自由のために戦っている」。彼らは私にそう話した。

その後、反体制派の中にイスラム武装勢力の戦闘員らが姿を現すようになった。だが最初のうちは特に問題はなかった。2012年8月、私は彼らのキャンプの一つを訪ねたが、友好的だった。キャンプ内での写真撮影は許可されたし、脅されるようなこともなかった。

間もなくして変化が生じ始めた。村々で外国人の姿を見かけるようになった。フランス語を話す者もいれば、米国人もいた。何かが変わり始めたと感じた。ある朝、銃を携行しながらジョギングをしている男たちを目にした。その光景が私の心に強い印象を残した。何かが変わりつつある、彼らは何かを始めようとしている、と思った。

直後に、シリアにはもう入国できない、と告げられた。ジャーナリストにとって危険過ぎるというのだ。しばらくすると、シリアでジャーナリストたちが誘拐されるようになった。行方が分からなくなった記者の中に、友人のジェームズ・フォーリー(James Foley)氏もいた。数か月前に国境で出会ったばかりの彼が誘拐されたなんて、信じられなかった。2012年11月だった。後に私たちは、彼が地元のギャングに連れ去られ、最終的にダーイシュ(Daesh、ISのアラビア語名の略称)に引き渡されたことを知る。このイスラム武装勢力は、ISILやISIS、イスラム国、ISなどさまざまな名称で呼ばれているが、私の心の中ではアラビア語名の略称、ダーイシュが最もしっくりくる。

それから数週間もたたないうちに、トルコ人の友人であるブンヤミン・アイギュン(Bunyamin Aygun)氏が、最後の記事を書くためにシリアに渡航すると言い出した。「頭がおかしいんじゃないのか」と私は言った。「危険過ぎる。何人も誘拐されているじゃないか」。私は彼に行かないでくれと懇願したが、彼は気を付けるからと請け合った。「この記事だけだから」と言って。だが彼はシリアへ入国した直後に誘拐されてしまった。1月初旬、彼はトルコの情報機関によって、約40日ぶりに救出された。

シリアではその頃までに約30人のジャーナリストが、イスラム武装勢力によって拉致あるいは拘束されたと推測されていた。数か月のうちに一部は解放されたが、2014年8月19日、あの事件が起きた。私は真夜中に目を覚まし、調べ物をするためにインターネットに接続した。それが何だったかさえ覚えていない。だが何かを読んだ瞬間、私は恐怖で凍り付いた。ダーイシュが、ジェームズ・フォーリー氏を斬首する様子を撮影した動画を投稿したとあった。背筋に戦慄(せんりつ)が走った。そんなことはあり得ない。私は何度もそう思った。もしかしたら自分だったかもしれない─―。シリアにいたことのあるジャーナリスト全員が同じ思いにとらわれたことを、私は後で知った。私はその動画を見ることができなかった。友人ジェームズの思い出は、彼らしい姿で記憶にとどめておきたかった。

数年間はシリアに戻れないだろうと、私は当時、確信していた。2012年に出会った人々から口々に、シリア反体制派の支配地域に急速に過激派が押し寄せていて、映画『マッドマックス(Mad Max)』のような状況になりつつあると警告されたことを思い出した。近いうちにイスラム過激派がやって来て支配するだろうと言われたが、私は信じなかった。だが彼らの言ったことは、正しかったのだ。

私は、2012年8月にシリア北部アレッポ(Aleppo)で出会ったある男のことを思い出した。政権軍の砲撃が激しかったため、私たちは戦闘員や救急隊員らとともにモスクの地下で眠っていた。そこにそのとりわけ不快なイスラム戦闘員がいた。彼はよくエアコンの隣に陣取り、コーランを読んでいた。隣り合わせで二晩、眠ったことがあったが、何度も私を押しては毛布をくれとせがんだ。彼はオランダ出身のイラク人だった。私は彼の写真を撮影した。その後、彼が残忍なダーイシュの写真に写っているのを目にするようになった(最もおぞましい写真では、彼は切断された頭部を突き刺したフェンスの前に立っていた)。

彼の名はハレド・フダリム(Khaled Khudarhim)だということが分かった。彼はISの処刑人として有名になっていた。いつだったか、彼は私の友人に電話をかけてきて、2012年8月に私が撮影した写真のことで文句を言ったという。その写真のせいでオランダ当局が警戒し、帰国できないと言ったそうだ。彼は2016年に殺害されたと考えられている。だが私の知る限り、それは確認されたことがない。

その後の仕事は、内戦によってシリアから逃れた難民の取材が中心となった。シリア内戦は、第2次世界大戦(World War II)以来、最大級の人口移動を引き起こした。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によると現時点で、約620万人のシリア人が国内避難を余儀なくされており、また560万人が難民として中東地域一帯に散っている。

私はこの難民危機を、その始まりから断続的にフィルムに収めてきた。

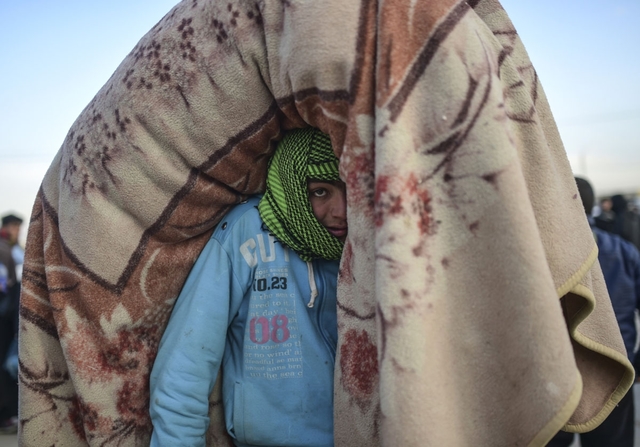

トルコとの国境地帯でクルド人部隊がISと戦っていた時、避難民たちが国境沿いのフェンスに開いた小さな穴に子どもたちを押し込み、通り抜けさせようとしているところを撮影した写真もある。

アレッポに対するロシア軍とシリア政権軍の攻撃から逃れるために再び国境地帯に押し寄せた避難民たちの写真も撮影した。ギリシャと北マケドニアの国境付近で野宿していたときの、さらに絶望に打ちひしがれた彼らや、恐ろしい海を渡ってギリシャ・レスボス(Lesbos)島にたどり着き、ボートからはい出てきた瞬間の彼らも撮影した。国境の村々がISの支配から解放され、シリアに戻って行く彼らの姿も撮影した。

シリアの人々が逃げては移動していた数年の間に、私は恐れや絶望、希望、諦め、疲れ、恐怖など、人間の持つさまざまな感情を写真に残した。だが最も強い印象を受けたのはおそらく、レスボス島に到着した時の難民たちだろう。彼らの多くは一度として海を見たことさえなかったのに、小さなボートで何キロもそこを渡って来たのだ。陸に降り立った時の彼らの顔は、まるで生まれ変わったかのようだった。

彼らの中には高齢者も大勢いた。そのことにも非常に衝撃を受けた。70歳や80歳になって自宅を追われ、言葉も何も分からない国で暮らさなければならないことを、自分の身に置き換えて想像してみてほしい。

何年も取材を続けた後、私はその「結末」に立ち会おうと心に決めた。それは今年の2月から3月にかけて、イラク国境付近を流れるユーフラテス(Euphrates)川沿いのシリアの村、バグズで訪れた。米国が支援するクルド人主体の民兵組織「シリア民主軍(SDF)」がバグズ郊外に、民間人およびダーイシュの女性や子どものための避難キャンプを設営した。彼らはそこへ行く前に、10~15キロ手前の検査施設に連れて行かれた。

AFP取材班はそこで何が起きているかを記録に残すため、施設に立ち入らせてほしいとSDFに何日も掛け合った。彼らは最終的に態度を軟化させた。

それは非現実的な経験だった。

目の前に座った男たちの列を見渡しながら、私は彼らが属していたとみられる組織がここ数年間に行ったことを考えた。ダーイシュ戦闘員は、世界で最も腕の立つ殺し屋に数えられた。彼らは、ジャーナリストや一般人など大勢の人々を殺した。レイプや拷問、斬首といったとても恐ろしいこともした。トルコの首都アンカラやイスタンブールで彼らが行った攻撃の映像が頭をよぎった。

そして今、彼らは私の目の前でひざまずいていた。その数およそ数百人。もしどこかで彼らに捕らえられていたら、そのうちの何人が私を殺したり、拷問したりしただろうかと考えた。彼らの目つきや私の感覚から推測すると、かなりの数に上ると思えた。

だが同時に、彼らはすでに降伏していた。そのため、他の人々と同じように権利があった。一部のジャーナリストたちは、彼らに質問し、返事がないと何度もしつこく質問を繰り返した。私はそういうことは嫌いだった。もし話したくないのなら、強要すべきではない。彼らは今でも人間であることに変わりないのだから。私も大勢の男たちに質問した。だが答えてくれなかったので、放っておいた。

彼らの一部を見ただけなら、カリフ制国家は崩壊したと感じるかもしれない。だが他の大多数に関しては、まったく違う感情を抱くだろう。全身を黒い布で覆った数千人の女性たち。彼女たちはまるで「黒い部隊」のようだ。

彼女たちの多くは、ISが行ったことを心から支持しており、カリフ制国家を誇りに思っている。時々、私に話し掛けてくる女性もいたが、別の女性からなぜ敵に話し掛けるのかと言われていた。

多くの戦闘員も同じだった。彼らは自分たちがしたことを誇りに思っていた。だから私には、彼らが敗北したのか、あるいは何か他のことを準備しているだけなのかわからなかった。彼らの中に金髪の男がいた。彼は話そうとせず、ただほほ笑みを浮かべていた。私は、なぜほほ笑んでいるのかと尋ねた。だが彼はその質問にも答えず、相変わらずほほ笑んでいるだけだった。彼は自分がまだ生きていることがうれしかったのだろうか。だが本当のことはわからない。

そこでは、8歳~14歳までの12人ほどのグループにも会った。彼らを見ると胸が痛んだ。彼らがどんな目に遭ったかは計り知れない。戦いや殺人を強要されたのだろうか? 少年たちは、自宅に帰されることになっていた。彼らの前にはどんな現実が待ち受けていることだろう? 耐え難いものであることは間違いない。

トルコに帰国後、砂漠で座らされていたダーイシュ戦闘員らの画像が頭から離れなかった。資料を調べたところ、私が撮影した写真が第2次世界大戦で降伏したドイツ兵の写真と酷似していることに衝撃を受けた。まるで同じ写真のようだった。

過激な思想は、自然災害に似ている。いったん始まったら、止めることはできない。私はそれがどのようにしてシリアで始まり、その後どのように変化していったかを見つめてきた。過激主義は、どんな場所でも起こり得るものだ。

外国人戦闘員は、非常に興味深かった。フランス人やアゼルバイジャン人、ロシア人など、いろいろな国の人々に出会った。彼らがなぜこんなことをするのか、私にはまったく理解できない。彼らの精神構造を理解することは不可能だ。なぜ教育を受けたフランス人が彼らに加わるのだろう。私にはとても奇妙に思えるし、とうてい理解できない。

正直に言って、私にはこれで終わりだという確信が持てない。私が見たものから推測すると、組織はまだ存続しており、今も機能している。彼らは復活のチャンスを待つつもりなのだろう。

彼らは、北部コバニ(Kobane)を含むシリア各地をはじめ、トルコのアンカラやイスタンブール、仏パリなど、世界中で多くの悪事を働いてきた。お前たちは悪いことをたくさんしてきたんだ。中東だけでなく、欧州でも―─。私は彼らを見ながらそう思った。

彼らは復活を目指し、どこかに付け入る隙がないかと探すことだろう。それはリビアやエジプトかもしれない。彼らにとって可能な場所ならどこでもあり得る。この地域だって例外ではない。住民の一部は今も彼らを支持していると私は確信している。もし住民たちが支援してくれると分かれば、彼らは戻ってくるかもしれない。

シリア内戦から私が学んだことがあるとすれば、それはこういうことだ。その時々の状況について拙速な判断をすべきでない、と。考えは変わる。物事は変わる。これからは、状況がどうなるかについて私がすぐに判断することはないだろう。なぜなら私は今、いかに多くの物事が変化し、しかもそのスピードがいかに速いかということを知っているからだ。何かがうまくいくかどうかはわからない。8年前、私たちは、すべてがこんな風に終わるとは予想もしなかったはずだ。

このコラムは、AFPトルコ・イスタンブール支局のビュレント・クルチ(Bulent Kilic)チーフカメラマンが、AFPパリ本社のヤナ・ドゥルギ(Yana Dlugy)記者とともに執筆し、2019年4月11日に配信された英文記事を日本語に翻訳したものです。