「人間とは何か」?超リアルな人型ロボット主役のドラマが話題

このニュースをシェア

【8月16日 AFP】ロボットを人間に匹敵し得る存在として描いたスウェーデンのSFドラマが、話題を呼んでいる。

電気で動く商品だが、思考能力を持ち、自分で決断し、人間とセックスもし、自らの自由と権利を求めて闘いさえする──ドラマシリーズ「Real Humans(リアル・ヒューマンズ)」には、そんなヒューマノイド(人型ロボット)「ヒューボット(hubot)」が登場する。ヒューボットとは、ヒューマン(人間)とロボットを掛け合わせた造語だ。

ヒューボットの所有者たちは、ヒューボットを従順なハイテク商品とみなし、使用人として、労働者として、性交渉の相手として、また亡くなった家族の身代わりとして活用する。

一方、政治運動「リアル・ヒューマンズ」に参加する人々は、ヒューボットのいる社会は「行き過ぎ」だと考え、ヒューボットが存在しなかった時代への回帰を訴える。

制作したのは、特にSF好きというわけでもないという脚本家・俳優のラーシュ・ルンドストローム(Lars Lundstroem)氏だ。ドラマの主題は「人間とは何か」だという。

■きっかけは日本の人型ロボット?

作中では、現実とロボットとの境界線を意図的に曖昧にすることで、さまざまな問い掛けをしている。人間を製造することは可能か? 魂とは何か? われわれ人間は単なる「生物的な機械」にすぎないのか?

「答えるのはほぼ不可能な、難しい問題だ。それに私たちは、自分が何者かなどという疑問に直面することはめったにない」と、ルンドストローム氏はAFPの取材に語った。

ドラマの舞台は現代のスウェーデン。2012年に放映が開始され、たちまちフランス、韓国、オーストラリアなど世界50か国以上が放映権を購入した。米英でも、英語版の「Humans(ヒューマンズ)」が2015年に公開予定だと米エンターテインメント誌「バラエティ(Variety)」が伝えている。

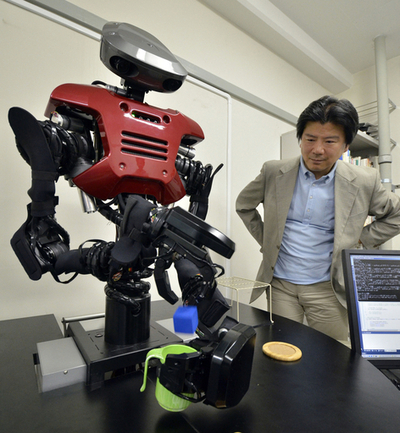

ヒューボットという存在を生み出すきっかけが何だったのか、ルンドストローム氏は覚えていないという。「もしかしたら、日本で作られた人間そっくりのロボットを見た後だったかもしれない。でも、本当に分からないんだ」

ストーリーは毎回、アクションあり、陰謀あり、ロマンスありの盛りだくさんな内容だ。プログラマーが規約を破ってヒューボットをもっと人間に近付けようとしたり、禁忌を犯してヒューボットをセックスの相手に選んだ人々が「ヒュービー(hubbies)」とばかにされたりする。

SF色は薄く、偏見やマイノリティー、移民、人身売買、性愛といった現代の社会問題を浮き彫りにする隠喩としての要素が強い。