火星の渦巻き模様は溶岩が流れてできたもの、米研究

このニュースをシェア

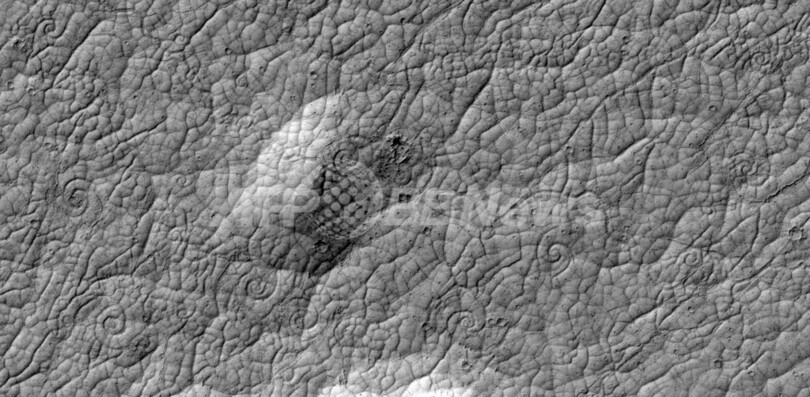

【4月30日 AFP】火星表面の一部の地形を形成したのは流れる水か、それとも火山活動による溶岩なのかという論争が長年続いているが、火星の地表の渦巻き模様は溶岩流の跡だとする米科学者らの研究論文が26日、科学誌サイエンス(Science)に掲載された。

溶岩流が渦巻き状の模様として残った場所は、地球でもハワイ(Hawaii)のビッグ・アイランド(Big Island)や、ガラパゴスリフト(Galapagos Rift)に近い太平洋の海底に見られるという。

論文の主著者、米アリゾナ州立大(Arizona State University)のアンドルー・ライアン(Andrew Ryan)氏らは、火星の赤道付近にあるアサバスカ谷(Athabasca Valles)に着目。米航空宇宙局(NASA)の火星探査機「マーズ・リコネサンス・オービター(Mars Reconnaissance Orbiter、MRO)」が地球に送ってきた100枚以上の高解像度の画像を分析した。

その結果ライアン氏は、火山の多いエリシウム(Elysium)平原に、氷や水が関与したプロセスによって形成されたとは考えにくい幅5~30メートルの巨大な渦巻き模様を見つけた。

ライアン氏によれば、これらの渦巻き模様は、マーズ・リコネサンス・オービターに搭載されている高解像度カメラ「HiRISE」が捉えた画像を最大限にクローズアップしてやっと判別できる程度。薄灰色に写った背景の地形に紛れているため、コントラストを強調しないと分かりにくい。

ライアン氏も、「渦巻き模様がこれまで見過ごされてきたとしても驚きはない。私自身も、もう少しで見逃すところだったのだから」と語っている。

カタツムリの殻に似た渦巻き模様は、異なる速さで流れる溶岩流や、違う方向に流れる溶岩流同士がぶつかってできたものとみられる。

ライアン氏は、こうした渦巻き模様は火星の他の火山帯や噴火活動による地形の特徴を持つ地域にも存在するとみており、今後HiRISEで撮影された地表の範囲が広がっていけば、エリシウム平原でもさらに見つかる可能性があると話した。(c)AFP