太陽系外から飛来の彗星「最も原始の姿とどめた」天体か 研究

このニュースをシェア

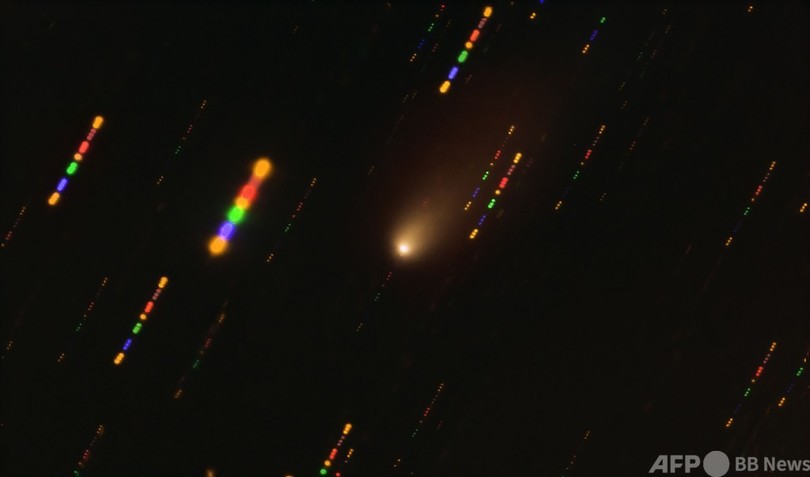

【4月14日 AFP】新たに観測された恒星間天体は、観測史上最も「原始の姿をとどめた」太陽系外からの訪問者だとする2件の研究論文が先ごろ、発表された。論文では、この恒星間彗星(すいせい)の他に類を見ない特徴を詳しく説明している。

天文学用語で「原始の状態のまま」とは、彗星が恒星からの熱で変質するほど恒星に接近した経験が一度もないことを指している。

このボリソフ彗星(2I/Borisov)は2019年、ウクライナの天体物理学者ゲナディ・ボリソフ(Gennady Borisov)氏がクリミア(Crimea)半島にある観測施設MARGOで発見した。太陽系内で検出された観測史上わずか2例目の恒星間天体だ。

1例目は、2017年に発見された天体オウムアムア(Oumuamua)だ。

オウムアムア同様、ボリソフ彗星は、軌道が太陽の重力で束縛されていない。これは、別の恒星系から何もない宇宙空間を通って太陽系にやって来たことを示唆している。

国際研究チームは、英科学誌ネイチャー・コミュニケーションズ(Nature Communications)に先月30日に掲載された論文で、ボリソフ彗星の中心部分を取り巻く塵(ちり)とガスの雲「コマ」に着目している。そのコマによる偏光の度合い(偏光度)が、通常の彗星に比べて高く、塵の比率が高いことが推察される。

これは、ボリソフ彗星が自らの恒星系の主星の非常に近くを通過することなく星間空間の旅に出た可能性が高い証拠だ。

恒星からの熱が彗星の氷粒子を蒸発させると、塵粒子が放出される。

塵粒子のうち、軽いものは彗星の尾を形成し、重いものは彗星表面に落下して戻り、表層を形成する。

彗星の尾を観測すれば、彗星がどのくらい「原始の状態を保っている」かを科学的に調べる助けになる可能性がある。