打ち上げから42年 ボイジャー2号が迫る星間空間の謎

このニュースをシェア

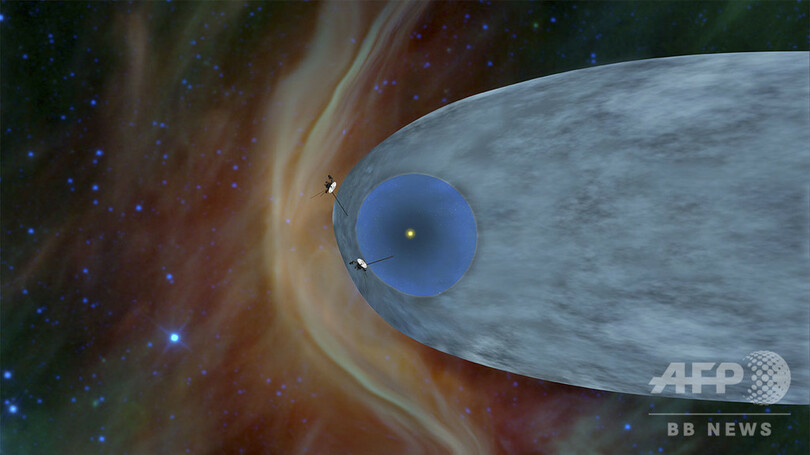

【11月5日 AFP】米航空宇宙局(NASA)の探査機ボイジャー2号(Voyager 2)が、太陽系を包む泡構造「太陽圏」を離脱した際の観測データを解析した5件の論文が4日、英科学誌ネイチャー・アストロノミー(Nature Astronomy)に発表された。ボイジャー2号は1977年8月20日に打ち上げられ、今も太陽圏を越えた領域からのデータを地球に送り続けている。

科学者らはボイジャー2号と双子の探査機ボイジャー1号(Voyager 1)から送られてくる観測データを比較することで、数々の疑問に答えが出ると期待していた。だが、ボイジャー2号が太陽風や磁場、太陽の影響範囲である太陽圏と星間空間との境界を飛び交う宇宙線などに関する謎を解決するごとに、また新たな謎が出てくるという。

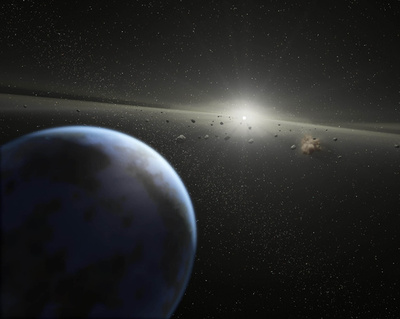

太陽圏は太陽系を包む荷電粒子の泡で、宇宙線に対する保護膜のような役割を果たしている。激しい風にさらされた吹き流しのような形状をしており、太陽磁場と、太陽から放出される電離したプラズマ粒子の太陽風で形成されている。この太陽風は時速300万キロの速度に達することもある。

ボイジャー2号は今回、理論で予測され、ボイジャー1号によって観測されていた太陽圏外縁部の「磁気バリア」の存在を確認した。この磁気バリアは、「ヘリオポーズ(太陽圏界面)」と呼ばれ、太陽風の荷電粒子と恒星間風(星間物質の流れ)が衝突する、比較的薄い接触境界領域となっている。

さらに、粒子の漏出という謎も出てきた。

ボイジャー1号が太陽圏の境界を通過した時は、反対方向に高速で進んでいる太陽系外空間からの粒子、特に宇宙線が検出された。だが、「ボイジャー2号の場合は、真逆だった」と、論文執筆者の一人で米カリフォルニア工科大学(California Institute of Technology)のエドワード・ストーン(Edward Stone)教授は指摘する。「太陽圏を離れると、内部から外へ漏出している粒子が観測され続けた」

この漏出の謎について、荷電粒子の測定に関する今回の論文の執筆者であるジョンズ・ホプキンス大学応用物理学研究所(APL)のトム・クリミギス(Tom Krimigis)氏は、11年周期で増減を繰り返す太陽活動との関連を示唆している。

打ち上げから42年を過ぎたボイジャー1号と2号は5年以内に電力が尽き、データの送信が途絶える見通しだ。(c)AFP/Marlowe HOOD